ポイント

機械化の省力効果

10a当たりの機械作業時間

| 体系 | ご提案機械 | 作業時間 (hr) | 慣行機械 | 作業時間 (hr) |

|---|---|---|---|---|

| 土作り | トラクタ(ロータリ、施肥、うね立て) | 2.0 | ← | 2.0 |

| 移植 | 乗用2条移植機(PVHR2-120EL2G 2人) | 2.4 | 手植え(2人) | 7.5 |

| 管理(防除) | 乗用管理機(10m) | 0.6 | セット動噴(歩行) | 1.3 |

| 管理(中耕培土) | JKB+ロータリカルチ(2連) | 0.8 | 歩行管理機 | 1.6 |

| 収穫+脱莢 | 引抜機+脱莢機 | 6.0 | 引抜機+脱莢機 | 6.0 |

※当社調べ

必要経費と反収の目安

10a当たりの機械作業時間

| 項目・条件 | 金額(円) | |

|---|---|---|

| 収入 | 単価638円/kg 収量400kg/10a |

255,000 |

| 支出(円) | 種苗費:11,400 肥料費:14,070 農薬費:19,835 流通経費:74,234 |

119,539 |

| 所得 | 所得率:53% | 135,461 |

※野菜栽培の手引きより(H28)

えだまめの特徴

起源地については正確には特定されておらず、日本においては、遺跡からの出土によって、縄文中期から後期にかけて存在が確認されていますが、どのように日本列島にもたらされたのか等、正確にわかっておらず、未だルーツが不明な作物です。えだまめは、大豆の未成熟な豆のことを指し、植物分類上、大豆は豆類でえだまめは野菜類となっています。栽培時期は、暖地で4月上旬から7月中旬、中間地で5月上旬から7月下旬、冷涼地で6月上旬から9月下旬に行いますが、収穫適期は3~5日間と短いため、早めの収穫を心掛けます。全国的に作られている野菜ですが、鮮度が重要なため、地元で消費されることが多いです。

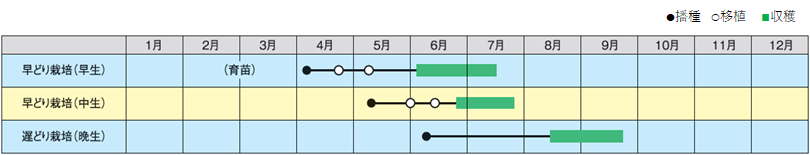

代表的な作型

播種

ハンドシーダ、または播種機を使ってトレイに播種します。

種子について

種子伝染性病害防止のため、種子はなるべく種子用大豆を購入し、毎年更新しましょう。

病害虫防除と鳥害回避のため、種子消毒剤を必ず用いて種子消毒を行います。代表的な種子消毒剤には、キヒゲR2フロアブルとクルーザーMAXXがあります。

同時マルチ播種機(播種体系)

慣行栽培では、マルチ後の播種作業を手作業で行っているため、効率が悪くまた、体への負担が大きくなります。同時マルチ播種機を使用すれば約16倍の作業効率化と体への負担を大幅に削減できます。

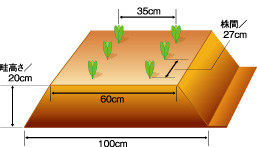

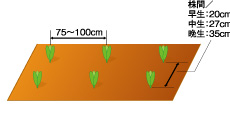

一般的な畦形状

■マルチ栽培

■露地栽培

・日商面積が増え、地温が上がり、生育が促進されます

・作土層が増え、根が伸びやすくなります

・通気性が良く、生育が促進されます

生分解マルチを使用

えだまめ収穫後は圃場にすき込み、自然分解されます。剥ぎ取り作業が不要になったり、廃棄物処理費用も発生しないメリットがあります。ただし、一般的なマルチより高価です。

移植

計画的に作業ができるように必要な箱数や苗数、育苗面積を把握しておくことが大切です。

●10アール当たりの必要箱数及び育苗面積(株間:20cm、条間:75cmで播種する場合)

| セル数 | 1箱面積 | 必要箱数 | 苗数 | 育苗箱 |

|---|---|---|---|---|

| 128穴 | 0.18㎡ | 51 | 6528 | 11.02㎡ |

| 200穴 | 0.18㎡ | 33 | 6600 | 7.13㎡ |

※育苗面積は1箱面積×1.2

浅植えや深植えに注意し、定植後は株元をしっかり押さえましょう。

移植機を使えば、植付後鎮圧輪で株元を押さえることができます。

また、栽培体系(1畦1条なのか?1畦2条なのか?)や、苗形状(苗の大きさなど)に合わせて機械を選択しましょう。

「半自動」と「全自動」、「歩行型」と「乗用型」の違いについて

■苗補給の違い

- 半自動タイプ

人の手でカップに苗を一つずつ入れていきます。

良い苗を作業者を選びながら入れていくことができます。 - 全自動タイプ

セルトレイを移植機にセットしたら、自動的に移植機が苗を植え付けていきます。

苗が無くなったら作業者はセルトレイをセットして移植機について歩くのみです。

■歩行型と乗用型の違い

- 歩行型タイプ

苗を植えている移植機について歩いていくタイプです。 - 乗用型タイプ

移植機に乗車して、座りながら苗の植え付けを行えるタイプです。

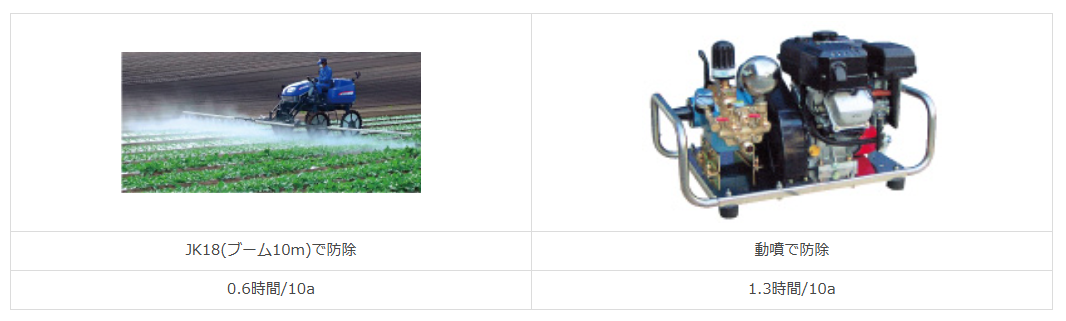

乗用管理機で防除作業

乗用管理機は動墳に比べ約2倍の作業能率があります。また、ほ場内を歩かないので、体への負担を低減できます。

※当社調べ

機械作業で作業効率向上

引抜機+脱莢機を使用すれば1日当たりの処理面積が最大15aとなるため規模拡大には有利な機会となります。

メリット

■水稲との作業競業が少ない

収穫は6月~8月が一般的なので、水稲との作業競合が少なく、主穀作経営の複合化品目に適しています。

■機械化体系が充実している

播種、移植から収穫出荷まで機械化体系が確立しているので規模経営拡大が行い易い作物です。

■大豆栽培技術が活かせます

えだまめ栽培と大豆栽培の違いは収穫時期だけです。そのため大豆栽培をしたことがある方は今までのノウハウが活かせる作物です。

■初心者でも取り組みやすい

病害虫の発生が少なく、栽培も比較的優しい品目です。また、高温・乾燥に強く土壌の適応性も高いので初心者でも取り組みやすいです。