ポイント

機械化の省力効果

10a当たりの機械作業時間

| 体系 | ご提案機械 | 作業時間 (hr) | 慣行機械 | 作業時間 (hr) |

|---|---|---|---|---|

| 溝堀 | 堆肥散布、整地 | 1.0 | ← | 1.0 |

| 移植 | 野菜移植機 (PVH200) | 4.5~6.0 | 手植え | 18.0 |

| 管理(中耕・追肥) | 歩行型管理機 (一輪管理機+ネギ土あげセット) |

0.5 | ← | 1.5 |

| 管理(防除) | 乗用管理機 (10m) | 0.5 | セット動噴(歩行) | 1.0 |

| 収穫 | ねぎ収穫機(自走式) (HG100MA 2人) |

1.0 | ねぎ掘り上げ機 (トラクタ作業機) |

3.0 |

※当社調べ

必要経費と反収の目安

| 項目・条件 | セルロトレイ | チェーンポッド | |

|---|---|---|---|

| 収入 | 単価250円/kg 収量3,000kg/10a | 750,000 | |

| 育苗資材費 | 58,291 | 70,517 | |

| 支出 | 農薬 | 18,240 | |

| 肥料等 | 43,150 | ||

| 梱包資材 | 35,798 | ||

| その他(出荷経費等) | 113,823 | ||

| 収入-支出 | 480,698 | 468,472 | |

※支出には機械・補修償却費を含みません。

※当社調べ

ねぎの特徴

ねぎ「ユリ科」

原産地は中国西部で、日本でも古くから栽培されています。長ネギなどと呼ばれ、土寄せしながら白根を長く育てる「根深ねぎ(白ねぎ)」、土寄せをほとんど行わず、青々とした葉を利用する「葉ねぎ(青ねぎ)」があります。年間を通して需要があり、人気の野菜です。

ねぎは冬の野菜で、耐性が高く、-8℃程度まで耐えられます。逆に25℃以上の高温になると生育が悪くなります。白ネギの軟白形成には15℃前後が良いとされています。土壌適応性は広く、乾燥に強いのですが、水はけが悪いと湿害を受けて病気にかかりやすくなるので注意が必要です。

根深ねぎ(白ねぎ)

東日本、主に関東で栽培され、白い軟白部を確保するために何度も土寄せを行うなど、収穫までに時間を要します。軟白部を食用とします。

葉ねぎ(青ねぎ)

西日本を中心に栽培されています。根深ネギのように何度も土寄せする必要がなく、軟白部を短くし、葉を食用とします。根深ネギと比べ、生育が早く労力がかからないのが特徴です。

移植

ねぎ溝植え栽培

あらかじめほ場に溝を掘り、その溝に苗を植付けていく栽培方法です。

土寄せ回数が少なくてすむ

機械植えの場合

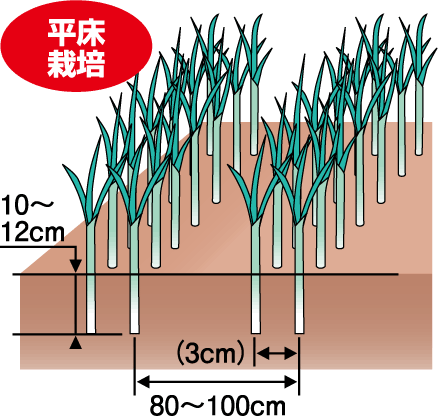

ねぎ平床栽培

溝堀りをせずに、耕うん後の圃場に直接植え付けていく栽培方法です。

小苗~大苗まで植付けが可能

育苗資材コストが少ない

生育後期の生育が旺盛で、多収量が期待できる

機械植えの場合

管理

土入れ作業

成長に合わせて3~4回土入れします。

この際、分けつ部分が隠れないように少しずつ土かけをします。

防除作業

予防と、早期に病害虫を発見し対策をとることが重要です。

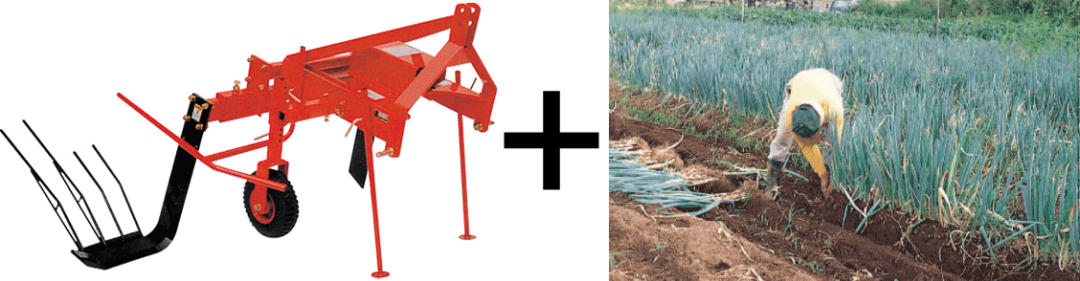

収穫

最後の仕上げから30~40日で軟白が完成します。自走式収穫機またはトラクタ作業機で収獲します。

収穫から搬出まで一行程で行えます。

調整

根と葉先をカットし、規定の長さにします。また、土の付いた一番外側の皮を取り除きます。根葉切り機+皮むき機、または一体系の機械を使用します。

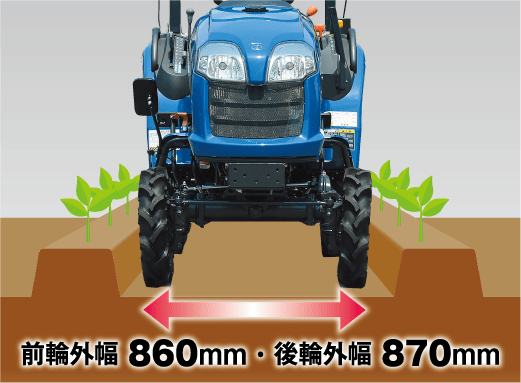

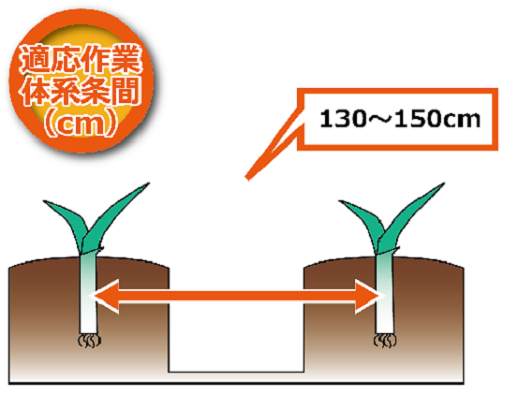

乗用管理一貫体系

トラクタ1台+作業機の付け替えで様々な作業が行える「乗用管理一貫体系」を提案します。

トラクタの後輪外幅は870mmで、ねぎの植付条間を1,300〜1,500mmに設定することで条間にトラクタを通すことができます。

詳細は下記動画をチェックしてください。